従来のハーブボール施術とはどんなものだったのか?

ハーブヨガ・ハーブボールSPAセラピーは全世界で応用できるメソドロジーとして開発されました。

そのため、タイやインドといった熱帯・亜熱帯地域のハーブボールの扱い方とは理論的にも大きく異なっています。

一般的にハーブボールというメソッドはセラピーのためのものです。

その発祥地はインド・チベット地域とされ、タイをはじめとする東南アジアには仏教とともに伝来したと伝えられています。

インドにおけるハーブボールは特に南インドのものが著名で、例えばケララ州のセラピー方法では米をミルクに浸して蒸しあげたものをセラピーに用います。

日本ではアーユルベーダ由来のハーブボールより、タイの自然療法(サムンプライ)のものが有名です。

タイではタイ古式マッサージ屋さんで、セラピーメニューの一つとして受けることができます。

ただし、アーユルヴェーダにせよ、タイの古式マッサージにせよ、そのハーブボール施術は熱帯や亜熱帯という気候を反映したものです。

現地に行って受けてみるとハーブボールを当てる時間も短く、温圧(heat compress)というよりは熱いハーブボールで叩くというスタイルを取り入れています。

これは一般的なハーブボール施術の目的が筋肉疲労を軽減させるためだからです。

実際にタイの場合にはタイマッサージと併用しますし、インド・スリランカの場合にはオイルマッサージと併用します。

私たちはマッサージと併用しないハーブボール施術に出会ったことはありません。

つまり、ハーブボール単体でセラピーが完結するものではないのです。

ストレッチや手技を用いて筋肉の筋を伸ばした後でハーブボール施術を行うことで、肉体労働で疲れた部分の熱を取り去り、血行を促進することができるのです。

なぜ、このようなセラピーが普及したのでしょうか?

これは先にも述べたように気候が原因です。

タイで生活するとわかりますが、一年中、とても暑いです。

3月~5月の酷暑期には連日40度を越えます。

夜になっても熱帯夜です。

しかも、数カ月にわたって蒸し暑い時期が続きます。

インドもヒマラヤのある北インド以外は一年中暑いです。

そんな場所で生活すると、本来は気温が下がるべき夜になっても体から熱が抜けきらないんですね。

特に肉体労働をすると夜眠ることすらきついです。

このように、ハーブボール施術はどうしても現地の需要である「火照った体を冷ましたい」という欲求を叶えるために形成されているわけです。

神経や内臓の気血を整える体質改善と言うよりは、筋肉のほてりを冷ますことによる疲労回復のためのセラピーだといえるんです。

そのためのハーブもまた同様に、一旦温めるけれど、結局は冷めていく(熱を取る)という調合になっているものが主です。

ハーブヨガ・ハーブボールSPAセラピーにおけるハーブボールの扱いとは?

しかし、これでは東アジアに住む日本人の悩みには対応できないんじゃないか?と私たちは考えました。

なぜかというと、日本人というか現代人の多くは筋肉疲労だけに悩んでいないからです。

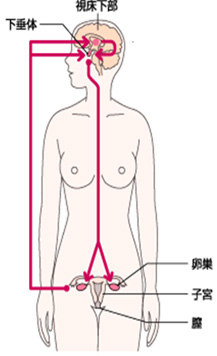

むしろ、血行不良(冷え)だったり、内臓疾患だったり、神経過敏だったりと内臓や神経の部分に悩みを感じています。

ライフスタイルや働き方が変わり、冷房機器が普及した昨今では、熱帯・亜熱帯に住んでいる人々であっても同様の悩みを抱え始めています。

筋肉疲労から、内臓疲労・神経疲労のレベルに対応するハーブボールの扱い方はないのだろうか?

そして、もっと言えば、単なる体の側面だけではなく、心の側面・関係性の側面にまでアプローチできるハーブボールの扱い方。

これこそが現代人にとって最も知られるべき内容だと考えました。

そこで、私たちは自分たちのバックグラウンドをいかして新しい方式でハーブボールを扱うことにしたのです。

それがハーブヨガ・ハーブボールSPAセラピーというわけなんですね。

次回からはハーブヨガ・ハーブボールSPAセラピーにおけるハーブボール活用のヒントについて解説しましょう。

国際ハーブヨガ協会の公式アカウントです。宗冨美江(Fumie MUne)と宗健太郎(Kentaro Mune)による共同執筆の記事となります。

“ハーブボール活用の法則 前編【ハーブボールマイスター講座 第6回】” への1件のフィードバック